1. Contextes géologiques complexes et hydrogéologie

La géologie complexe de la Serbie et des régions adjacentes a produit une hétérogénéité hydrogéologique et une grande variété dans les systèmes aquifères et la distribution des eaux souterraines.

Les formations paléozoïques, les roches magmatiques et métamorphiques, le flysch jurassique et crétacé ou les complexes sédimentaires plus profonds et épais représentent principalement des aquitards ou des aquicludes.

En revanche, les roches carbonatées du Mésozoïque et les dépôts alluviaux et en terrasses tertiaires ou quaternaires peuvent être très riches en eaux souterraines et assurer l’approvisionnement en eau de la majeure partie de la population serbe.

Les sédiments du Néogène et du Pléistocène, exploités par de nombreux forages, sont les principales sources d’approvisionnement en eau de nombreuses petites et moyennes villes du nord du pays dans le bassin pannonien, ainsi que de plusieurs petits bassins intermontagneux dans les parties centrale et méridionale.

Le territoire de la Serbie présente une composition et une structure lithologiques diverses.

Plusieurs provinces hydrogéologiques peuvent être distinguées sur le territoire, caractérisées à la fois par des compositions géologiques spécifiques et des propriétés hydrogéologiques spécifiques.

2. Divers systèmes aquifères

Dans la province septentrionale de Voïvodine, les sédiments du Néogène et du Quaternaire ont une épaisseur allant jusqu’à 4500 m, mais les principaux aquifères subartésiens et artésiens sont d’âge quaternaire (appelé « complexe hydrologique de base », exploité jusqu’à une profondeur de 230 m (Kikinda).

Les analyses hydrodynamiques indiquent que dans cette région, le taux de prélèvement d’eau est supérieur de plus de 1 m3/s au taux de recharge.

Les rabattements importants précédemment enregistrés dans certaines zones (jusqu’à 0,5 m/an) ont été relativement stabilisés en raison de la moindre consommation d’eau et de la stagnation économique.

La qualité de l’eau est généralement protégée de la pollution par des sédiments imperméables épais et sus-jacents, mais les eaux souterraines dans les structures plus profondes sont fortement chargées en matière organique et en ammoniac, en plus de l’arsenic couramment présent.

Les sédiments alluviaux et de terrasses hydrologiques les plus épais (jusqu’à 30 m) se trouvent dans la région de Mačva (alluvions de la Drina).

Plus près de Belgrade, les alluvions de la Sava ont également une épaisseur de 20 à 30 m et constituent une source d’eau majeure pour la ville de Belgrade.

L’aquifère alluvial du Danube fournit de l’eau aux villes de Novi Sad, Pančevo et Apatin.

Les alluvions du Danube ont une épaisseur de 15 à 30 m.

Les eaux souterraines de ces aquifères alluviaux sont exposées à des impacts anthropiques intensifs et à des menaces de pollution.

Les parties centrale et méridionale de la Serbie ne sont pas aussi riches en eaux souterraines, et certaines régions comme Šumadija et Vranjsko Pomoravlje souffrent même d’une pénurie d’eaux souterraines et utilisent les eaux de surface des réservoirs pour l’approvisionnement en eau.

L’aquifère le plus important dans cette partie du pays est les alluvions de la Velika Morava.

Bien que le débit minimal de ce cours d’eau principal puisse tomber en dessous de 30 m3/s pendant les mois d’automne, de nombreuses villes situées le long de ses rives utilisent les eaux souterraines de ses rives.

Les principaux aquifères artésiens plus profonds d’âge néogène tels que Leskovac et Jagodina-Paraćin sont également situés dans le grand bassin de Morava.

La Serbie est le seul pays à travers lequel s’étendent les deux principales branches de la ceinture orogénique alpine, à savoir les Dinarides et les Carpates-Balkanides.

La formation hydrogéologique la plus importante des montagnes dinariques de l’ouest de la Serbie est composée de calcaires largement karstifiés du Trias moyen et supérieur.

Parmi les nombreuses sources karstiques, 11 ont un débit minimum proche ou supérieur à 1000 L/s.

La Serbie orientale est caractérisée par des calcaires fortement karstifiés du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur de l’arc des Carpates et des Balkans.

Cette région présente un grand nombre de sources karstiques, dont 16 ont un rendement minimum de plus de 100 L/s.

Dans ces deux structures, les aquifères intergranulaires alluviaux et lacustres sont moins importants et leur potentiel d’extraction est plutôt limité.

3. De grandes réserves d’eau souterraine mais une surveillance insuffisante des eaux souterraines

Les réserves totales d’eau souterraine naturellement reconstituées sont estimées à 67 m3/s.

La quantité d’eau prélevée pour l’approvisionnement en eau potable est trois fois inférieure, soit environ 23 m3/s, et n’a pas considérablement changé au cours des vingt dernières années.

Les sources d’eau souterraine contribuent à hauteur d’environ 17 m3/s.

Plus de la moitié de ce taux d’extraction provient d’aquifères alluviaux exploités le long de grands fleuves, tels que le Danube, la Sava et les cours inférieurs de la Drina et de la Velika Morava.

Ces eaux sont généralement prélevées par la méthode de filtration sur berge.

Les habitants de Belgrade consomment de l’eau provenant d’épais dépôts alluviaux de la rivière Sava (près de sa confluence avec le Danube) ou de l’eau de rivière traitée.

L’eau souterraine est exploitée par de nombreux puits forés conventionnels et 99 puits collecteurs (puits avec drains horizontaux).

Le taux actuel de prélèvement d’eau à partir de cette source est de 3,5 à 4,5 m3/s, bien que le potentiel soit considérablement plus élevé.

La deuxième plus grande source d’eau souterraine alluviale alimente Novi Sad à partir des alluvions du Danube (1,5 m3/s).

Le deuxième système aquifère le plus important et exploité est karstique.

Le débit moyen spécifique des eaux souterraines karstiques est de 5,6 L/s/km2 pour le karst des Carpates-Balkanides, et de 5,5 à 17,0 L/s/km2 pour certains aquifères régionaux des Dinardes serbes.

Le potentiel karstique des eaux souterraines est de 12,6 m3/s et 14,6 m3/s dans les Carpatho-Balkanides et les Dinarides, respectivement.

Cependant, le taux d’extraction moyen de tous les aquifères karstiques n’est que d’environ 15 % des réserves.

En effet, les sources karstiques exploitées sont généralement caractérisées par de fortes fluctuations de débit et des rendements printaniers nettement inférieurs pendant les périodes sèches, ce qui est un problème pour la plupart des réseaux d’eau.

Bien que très vulnérables à la pollution, la qualité des eaux karstiques est bonne à excellente, car les bassins versants sont généralement peu peuplés.

La surveillance des eaux souterraines est loin d’être satisfaisante.

L’Agence serbe de protection de l’environnement est chargée de la surveillance systématique de la qualité des eaux souterraines dans le pays, tandis que la surveillance de la quantité d’eau souterraine relève de la compétence du Service hydrométéorologique de la République de Serbie.

Cependant, seulement environ 20 % des masses d’eau souterraines délimitées (GB, classées conformément à la directive-cadre sur l’eau de l’UE) font l’objet d’une observation systématique.

Il existe une disproportion notable au sein de la distribution spatiale du réseau d’observation dans le suivi des aquifères intergranulaires d’une part, et des aquifères karstiques et artésiens dans les bassins sédimentaires d’âge néogène de l’autre (qui sont tous deux peu observés).

L’analyse a montré qu’en Serbie, les eaux souterraines en général ne sont pas soumises à une pression quantitative (seules quelques GB surveillées se sont avérées être sous pression), tandis qu’une pression qualitative existe (environ la moitié de toutes les GB surveillées sont sous pression ou potentiellement sous pression) et se réfère aux zones où l’agriculture est intensive et où l’activité minière est extensive.

4. Un potentiel considérable pour les projets de recharge artificielle et de contrôle des aquifères

La recharge artificielle est utilisée assez modestement, un total d’environ 1,0 m3/s sur près de 40 m3/s, ce qui correspond à un potentiel total évalué d’alluvions.

La source d’eau « Mediana » rechargée artificiellement dans la ville de Niš est le point central de l’approvisionnement en eau de cette ville, en particulier pendant les périodes d’eau maigre lorsque les sources karstiques réduisent leurs débits.

Le système s’étend sur 230 ha et se compose de neuf bassins d’infiltration et de 14 puits d’extraction.

Le système assure environ 0,6 m3/s à la compagnie municipale des eaux, qui, avec d’autres sources karstiques, dessert environ 250 000 habitants.

Des études hydrogéologiques et des études de faisabilité menées au cours des deux dernières décennies ont permis d’identifier des conditions favorables au contrôle artificiel des aquifères karstiques dans de nombreux endroits.

Sur la base de ces résultats, plusieurs systèmes réussis ont été construits, principalement dans l’est de la Serbie (Bor, Niš, Ćuprija, Knjaževac).

Le plus grand système de régulation est construit pour le centre minier et industriel de Bor.

Après des recherches hydrogéologiques approfondies et complexes dans les années 1990, quatre puits d’exploitation ont été forés à proximité de la source naturelle de Mrljiš.

Leur capacité d’exploitation de 0,24 m3/s par rapport au débit printanier minimal a presque quadruplé.

Le système est opérationnel depuis 2002, y compris le système de surveillance sur la rivière Crni Timok à proximité afin d’assurer un écoulement naturel écologique pour les écosystèmes dépendants en aval.

5. De bonnes perspectives pour le développement de projets géothermiques

Sur le territoire de la Serbie, il y a 160 sources naturelles d’eau thermale avec une température supérieure à 15 °C.

Les sources thermales avec la température la plus élevée se trouvent dans les stations thermales de Vranjska banja (96 °C), Jošanička banja (78 °C), Sijarinska banja (72 °C) qui appartiennent toutes à la géostructure du massif serbo-macédonien en Serbie centrale (granitoïdes et roches volcaniques comme principaux réservoirs).

Le rendement de 62 puits géothermiques artificiels dans la province de Voïvodine est d’environ 0,55 m3/s et leur capacité thermique est d’environ 50 MW, tandis que dans les autres parties de la Serbie, avec 48 puits, il est de 108 MW, soit un total de 158 MW.

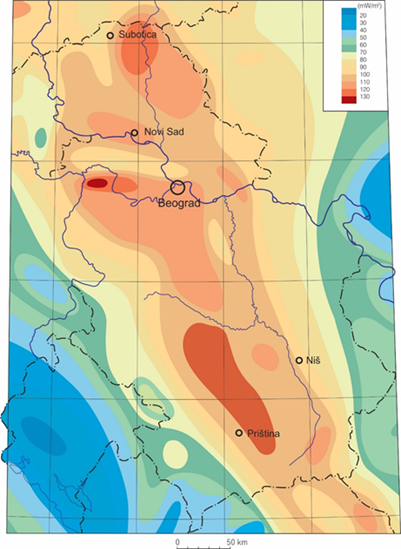

Les valeurs de la densité du flux de chaleur terrestre dans la majeure partie de la Serbie sont supérieures à la moyenne de l’Europe continentale.

Les valeurs les plus élevées (>100 mW/m2) se trouvent dans le bassin de Pannonie (Serbie du Nord), le massif serbo-macédonien (partie centrale) et à Mačva (nord-ouest de la Serbie).

L’épaisseur de la lithosphère calculée par modèle géothermique est la plus petite dans les zones d’activité tectonique la plus récente (la plus jeune), comme le bassin pannonien avec ses zones adjacentes, et dans la zone d’activations magmatiques néogènes.